Description

“수많은 빛나는 것들에 둘러싸여 있지만

가장 짙은 어둠 속에 갇힌 나,

나는 과연 빛날 수 있을까…….”

가장 짙은 어둠 속에 갇힌 나,

나는 과연 빛날 수 있을까…….”

‘황금빛 도시’라 불리는 곳,

이곳에서 차를 만들어 팔거나 식당 일을 하는 여덟 살 빅키와 티티

세상의 무게와 위협을 감내해야 하는 두 아이의 아픈 발자국

“아름다운 글과 그림으로 감동을 주는 빅키와 티티의 이야기 속의 현실은 슬프지만 그들이 가슴에 품고 사는 희망을 응원하며 위로를 받습니다. 세상의 모든 어린이들이 차별 없이 사랑받는 세상을 꿈꾸며 ‘무언가를 우리도 시작해야지요?’ 하며 사랑의 발걸음을 재촉하는 어떤 음성을 듣게 됩니다.”

_이해인(수녀·시인) 추천

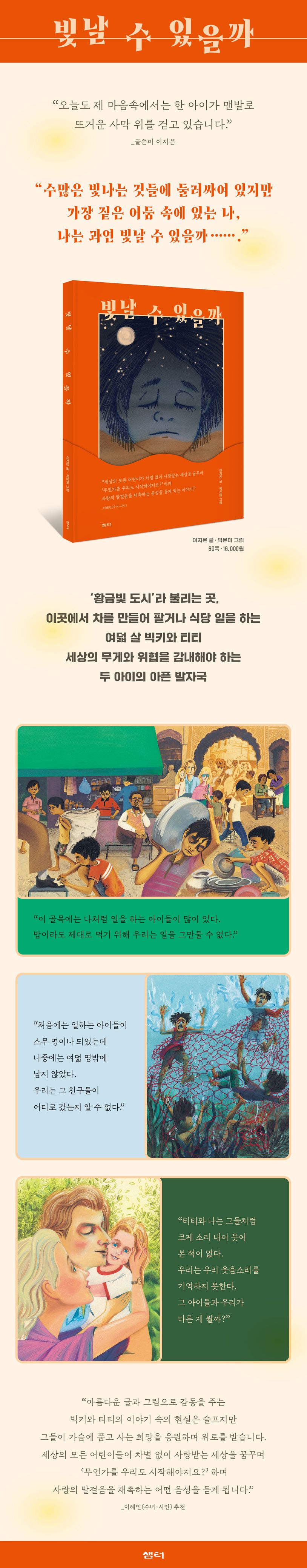

빈곤 국가에서 벌어지는 아동 노동의 현실을 다룬 동화다. 아름다운 모래사막과 황금으로 장식된 호텔, 반짝반짝 빛나는 것들로 이루어진 곳에서 맨발로 바쁘게 뛰어다니는 여덟 살 빅키와 티티. 어떤 아이들이 빛나는 것들을 보고 만지고 느낄 때 그 뒤편의 그림자 속에서 세상의 무게와 위협을 감내해야 하는 두 아이의 아픈 발자국을 이지은 작가의 섬세한 시선으로 그려내고 박은미 작가의 다채로운 그림으로 채웠다.

‘황금빛 도시’라 불리는 인도의 자이살메르. 나쁜 사장 밑에서 도망쳐 나온 ‘빅키’는 이곳에서 비교적 착한 지금의 사장을 만나 인도식 홍차인 차이를 만드는 일을 한다. 매일같이 차이를 만들고 나르느라 바쁜 빅키의 눈에 부유한 국가에서 온 여행객들이 보인다. 무엇보다 부모의 손을 잡고 온 아이들이 눈에 띈다. 자신과는 다르게 말간 얼굴, 윤기 나는 피부, 그리고 빛나는 눈동자.

식당에서 설거지와 청소를 하는 ‘티티’도 있다. 두 아이는 어렵게 탈출해 이곳으로 왔지만 티티는 여기서도 식당 사장에게 매질을 당한다. 빅키는 여행객 아이들을 보면서 생각한다. “그 아이들과 우리가 다른 게 뭘까?” 오늘도 자신이 차마 밟지 못하는 빛나는 바닥과 만지지 못하는 빛나는 문고리를 하염없이

보고 있는 빅키에게 티티는 다시 한번 이 지옥의 도시를 탈출하겠다고 말한다. “너는 인도에서 가장 맛있는 차이를 만드는 사람이 되는 거야. 나는 세상에서 가장 구두를 잘 닦는 사람이 될 거야. 그래서 우리 다시 만나자. 알았지?”

황금빛 도시 속에서 가장 어두운 곳에 있는 아이들. 이들은 각자 꿈꿀 수 있는 빛을 찾아 다시 움직인다. 하지만 과연 남들이 닦아주지 않아도 빛날 수 있을까.

--

“하루 종일 일을 하고도 월급을 거의 받지 못한다. 하지만 밥이라도 제대로 먹기 위해 우리는 일을 그만둘 수 없다.”

“이곳에는 매일 관광객들이 온다. 낙타를 타고 사막 투어를 가기 위해서다. 그들은 울퉁불퉁하고 느릿느릿한 낙타를 타기 위해 내가 몇 년을 벌어도 갚을 수 없는 돈을 한 번에 쓴다.”

“이상한 일이다. 다 똑같은 사람인데, 왜 누군가는 비싼 차이를 싸다고 생각하며 먹고 나나 티티 같은 애들은 10루피도 아껴야 하는 걸까.”

“외국인 여행자들이 데리고 다니는 아이들은 눈도 얼굴도 목소리도 빛난다. 그 아이들이 말할 때 부모들은 그 입술에서 보석이라도 튀어나오는 듯이 귀 기울여 준다.”

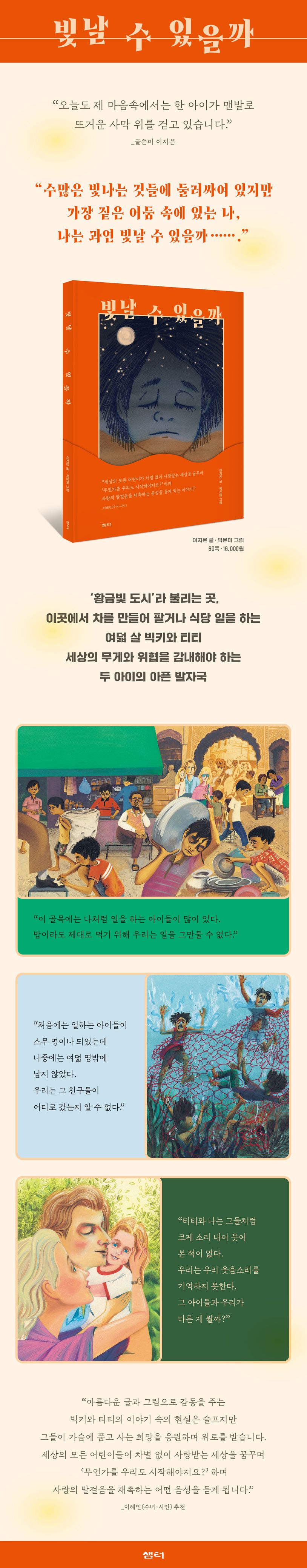

“티티와 나는 그들처럼 크게 소리 내어 웃어 본 적이 없다. 우리는 우리 웃음소리를 기억하지 못한다. 그 아이들과 우리가 다른 게 뭘까?”

--

빈곤이 만연한 국가에서는 여전히 아이들이 일을 하고 돈을 번다. 거리의 폐품을 수거하거나, 식당 청소를 하거나, 심지어 누군가의 시중을 들기도 한다. 이 작품은 여전히 지구상 어딘가에서는 일을 하고 있는 아이들의 현실을 정면으로 다룬다. 그들은 누군가에게는 단순한 호기심 대상이 되거나 추억의 배경이 되기도 한다. 그저 뒤편의 그림자가 되어버리는 아이들이 세상에는 여전히 많다.

아동 노동 문제를 전 세계적으로 해결하려는 움직임은 계속되고 있지만, 여전히 해소되지 않는 아동 노동의 폐해로 흔히들 아이들의 건강, 교육 기회의 상실을 들곤 한다. 하지만 거리에 내몰려 위험 속에서 일하는 아이들이 잃어버리는 것은 무엇보다 ‘동심’이다. ‘동심’은 어린아이 그 자체로, 어린이답게 느끼고 생각할 수 있는 상태를 말한다. 우리 사회가 지켜주어야 할 것은 바로 ‘동심’이다. 아이들의 모든 행복과 건강한 성장은 동심의 바탕 위에서 이루어질 수 있기 때문이다. 《빛날 수 있을까》 속 두 아이는 세상의 무게를 작은 어깨로 고스란히 받아내며 매 순간 위협에 직면한다. 맨발의 두 아이가 아픈 발자국들을 바쁘게 남길수록 사라지는 것은 어떤 아이들에게는 당연한 해맑은 표정, 청량한 웃음소리 같은 것들이다.

인도 여행을 떠난 곳에서, 찢어진 옷을 입고 목덜미를 훤히 드러낸 채 구걸하거나 노동하는 아이들을 본 이지은 작가는 “모두 같은 별에 살면서도 같은 순간에 빛나지 못한다는 걸 알았어요”라며 이 책의 이야기를 시작하기로 결심한다. 그리고 “서로 다른 존재를 빛나게 하는 건, 빅키와 티티 같은 아이들이 우리와 같은 자리에 서 있다는 사실을 알아차리는 일에서 시작하는 건지도 몰라요”라며 그저 작은 소망을 내비친다.

박은미 작가는 이 책의 그림 작업을 하며 소회를 다음과 같이 밝혔다. “존재 자체로 반짝여야 할 아이들은 어째서 그 빛을 글썽이는 두 눈 속에, 거친 볼을 타고 흘러내리는 눈물방울 속에 가둬 두어야 하는 것일까요. 그림을 그리며 빅키와 티티 곁을 걷는 내내 마음이 여러 번 내려앉았고 아이들의 삼촌들을 보면서 나는 어떤 어른이 되었는지 되묻지 않을 수 없었습니다.”

이곳에서 차를 만들어 팔거나 식당 일을 하는 여덟 살 빅키와 티티

세상의 무게와 위협을 감내해야 하는 두 아이의 아픈 발자국

“아름다운 글과 그림으로 감동을 주는 빅키와 티티의 이야기 속의 현실은 슬프지만 그들이 가슴에 품고 사는 희망을 응원하며 위로를 받습니다. 세상의 모든 어린이들이 차별 없이 사랑받는 세상을 꿈꾸며 ‘무언가를 우리도 시작해야지요?’ 하며 사랑의 발걸음을 재촉하는 어떤 음성을 듣게 됩니다.”

_이해인(수녀·시인) 추천

빈곤 국가에서 벌어지는 아동 노동의 현실을 다룬 동화다. 아름다운 모래사막과 황금으로 장식된 호텔, 반짝반짝 빛나는 것들로 이루어진 곳에서 맨발로 바쁘게 뛰어다니는 여덟 살 빅키와 티티. 어떤 아이들이 빛나는 것들을 보고 만지고 느낄 때 그 뒤편의 그림자 속에서 세상의 무게와 위협을 감내해야 하는 두 아이의 아픈 발자국을 이지은 작가의 섬세한 시선으로 그려내고 박은미 작가의 다채로운 그림으로 채웠다.

‘황금빛 도시’라 불리는 인도의 자이살메르. 나쁜 사장 밑에서 도망쳐 나온 ‘빅키’는 이곳에서 비교적 착한 지금의 사장을 만나 인도식 홍차인 차이를 만드는 일을 한다. 매일같이 차이를 만들고 나르느라 바쁜 빅키의 눈에 부유한 국가에서 온 여행객들이 보인다. 무엇보다 부모의 손을 잡고 온 아이들이 눈에 띈다. 자신과는 다르게 말간 얼굴, 윤기 나는 피부, 그리고 빛나는 눈동자.

식당에서 설거지와 청소를 하는 ‘티티’도 있다. 두 아이는 어렵게 탈출해 이곳으로 왔지만 티티는 여기서도 식당 사장에게 매질을 당한다. 빅키는 여행객 아이들을 보면서 생각한다. “그 아이들과 우리가 다른 게 뭘까?” 오늘도 자신이 차마 밟지 못하는 빛나는 바닥과 만지지 못하는 빛나는 문고리를 하염없이

보고 있는 빅키에게 티티는 다시 한번 이 지옥의 도시를 탈출하겠다고 말한다. “너는 인도에서 가장 맛있는 차이를 만드는 사람이 되는 거야. 나는 세상에서 가장 구두를 잘 닦는 사람이 될 거야. 그래서 우리 다시 만나자. 알았지?”

황금빛 도시 속에서 가장 어두운 곳에 있는 아이들. 이들은 각자 꿈꿀 수 있는 빛을 찾아 다시 움직인다. 하지만 과연 남들이 닦아주지 않아도 빛날 수 있을까.

--

“하루 종일 일을 하고도 월급을 거의 받지 못한다. 하지만 밥이라도 제대로 먹기 위해 우리는 일을 그만둘 수 없다.”

“이곳에는 매일 관광객들이 온다. 낙타를 타고 사막 투어를 가기 위해서다. 그들은 울퉁불퉁하고 느릿느릿한 낙타를 타기 위해 내가 몇 년을 벌어도 갚을 수 없는 돈을 한 번에 쓴다.”

“이상한 일이다. 다 똑같은 사람인데, 왜 누군가는 비싼 차이를 싸다고 생각하며 먹고 나나 티티 같은 애들은 10루피도 아껴야 하는 걸까.”

“외국인 여행자들이 데리고 다니는 아이들은 눈도 얼굴도 목소리도 빛난다. 그 아이들이 말할 때 부모들은 그 입술에서 보석이라도 튀어나오는 듯이 귀 기울여 준다.”

“티티와 나는 그들처럼 크게 소리 내어 웃어 본 적이 없다. 우리는 우리 웃음소리를 기억하지 못한다. 그 아이들과 우리가 다른 게 뭘까?”

--

빈곤이 만연한 국가에서는 여전히 아이들이 일을 하고 돈을 번다. 거리의 폐품을 수거하거나, 식당 청소를 하거나, 심지어 누군가의 시중을 들기도 한다. 이 작품은 여전히 지구상 어딘가에서는 일을 하고 있는 아이들의 현실을 정면으로 다룬다. 그들은 누군가에게는 단순한 호기심 대상이 되거나 추억의 배경이 되기도 한다. 그저 뒤편의 그림자가 되어버리는 아이들이 세상에는 여전히 많다.

아동 노동 문제를 전 세계적으로 해결하려는 움직임은 계속되고 있지만, 여전히 해소되지 않는 아동 노동의 폐해로 흔히들 아이들의 건강, 교육 기회의 상실을 들곤 한다. 하지만 거리에 내몰려 위험 속에서 일하는 아이들이 잃어버리는 것은 무엇보다 ‘동심’이다. ‘동심’은 어린아이 그 자체로, 어린이답게 느끼고 생각할 수 있는 상태를 말한다. 우리 사회가 지켜주어야 할 것은 바로 ‘동심’이다. 아이들의 모든 행복과 건강한 성장은 동심의 바탕 위에서 이루어질 수 있기 때문이다. 《빛날 수 있을까》 속 두 아이는 세상의 무게를 작은 어깨로 고스란히 받아내며 매 순간 위협에 직면한다. 맨발의 두 아이가 아픈 발자국들을 바쁘게 남길수록 사라지는 것은 어떤 아이들에게는 당연한 해맑은 표정, 청량한 웃음소리 같은 것들이다.

인도 여행을 떠난 곳에서, 찢어진 옷을 입고 목덜미를 훤히 드러낸 채 구걸하거나 노동하는 아이들을 본 이지은 작가는 “모두 같은 별에 살면서도 같은 순간에 빛나지 못한다는 걸 알았어요”라며 이 책의 이야기를 시작하기로 결심한다. 그리고 “서로 다른 존재를 빛나게 하는 건, 빅키와 티티 같은 아이들이 우리와 같은 자리에 서 있다는 사실을 알아차리는 일에서 시작하는 건지도 몰라요”라며 그저 작은 소망을 내비친다.

박은미 작가는 이 책의 그림 작업을 하며 소회를 다음과 같이 밝혔다. “존재 자체로 반짝여야 할 아이들은 어째서 그 빛을 글썽이는 두 눈 속에, 거친 볼을 타고 흘러내리는 눈물방울 속에 가둬 두어야 하는 것일까요. 그림을 그리며 빅키와 티티 곁을 걷는 내내 마음이 여러 번 내려앉았고 아이들의 삼촌들을 보면서 나는 어떤 어른이 되었는지 되묻지 않을 수 없었습니다.”

빛날 수 있을까 (양장본 Hardcover)

$19.18